本紙アクセスジャーナル並びに山岡個人は、記事を巡り、公認会計士(「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」代表)の能勢元公認会計士に名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、すでに1審、控訴審と連帯して144万円の支払いと「謝罪広告」掲載命令を受けている。

本紙アクセスジャーナル並びに山岡個人は、記事を巡り、公認会計士(「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」代表)の能勢元公認会計士に名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、すでに1審、控訴審と連帯して144万円の支払いと「謝罪広告」掲載命令を受けている。

争点は5点あり、1審、控訴審共1点だけ真実相当性を認めた。

しかしながら、控訴審の判決は、最も重要な争点といってもいい、能勢氏の関係先が証券取引等監視委員会(SESC)の強制調査を受けたかどうかにつき、受けたことが「真実である可能性があると判断し、疑いを持つことまでは理解し得る」と言っている。一審は「伝聞情報などから裏付けなく推定した」と判断していた。

また、もう一つの重大な争点だった、能勢氏が「ホワイト ナイト インベストメント」なる海外匿名ファンドのオーナーだった可能性があるかどうかについても、一審は同じく伝聞や人の推測に過ぎず、そのファンドの常任代理人を能勢氏の社員にしたことについても一審は「別段不自然な点もない」と断じたが、控訴審判決は「適否が問われる可能性もある行為」とし、また、上場企業側の顧問である能勢氏が、その同じ上場企業の増資引受先であるホワイト ナイトの手続きを能勢氏がしたことにつき「その当否はさておき」と、問題があることを示唆した。 以上のように、一審判決が杜撰なものだったことは控訴審も認めるところだ。

以上のように、一審判決が杜撰なものだったことは控訴審も認めるところだ。

だが、その控訴審も真実性を裏づける重大な証拠につきまったく検討しておらず、やはり杜撰で、審議不尽、誤診などの理由から、上告すると共に、上告受理申し立ても行った(上告が認められるのは憲法違反のみ。近年はもう少し幅を広げ、審議不尽、誤審などが認められるケースもあり、両方の申し立てができることになっている)。

すでに本紙アクセスジャーナルYouTube版で、こうしたことを解説している。

そちらをまず視聴いただき(*ココをクリックすると観える。無料)、それからこちらに目を通していただくと理解し易いと思う。

なお、本紙が上告までしているのは、144万円の支払いに関しては、人が変われば考えも違い、不満ながらもそれには従うとしても、控訴審も疑惑を抱くだけの理由があると認めながら、それでなぜ「謝罪広告」掲載まで命じるか、到底納得できないからだ。

謝罪広告=デタラメを書いたに等しいことを意味するからだ。

以下、全文無料で掲載する。

なお、掲載している写真や資料は、この申立書には添付されていないが、読者の理解を助けるために、この記事掲載に当たり、該当箇所に転載した。

能勢氏(パートナーの加陽麻里布・司法書士も)は一審、控訴審判決を得て「デタラメ」旨、自分のツイッターなどで当方を誹謗中傷するが、こちらからすれば裁判官が不勉強などで誤審したとの見解。読者には、裁判判決が絶対に正しいものではないことを、この申立書を見て判断していただければと思う。

頭書事件について、申立人は次の通り上告受理申立て理由書を提出する。

1)上告受理申立て理由(審議不尽、誤審、判決の理由に食い違いがある)

申立人としては、かなりの裏づけをしているのに、ほぼ何ら裏づけがないことを意味する「謝罪広告」掲載まで命じることは、報道の自由を妨害、委縮させ憲法21条違反とさえ思っている。

申立人としては、かなりの裏づけをしているのに、ほぼ何ら裏づけがないことを意味する「謝罪広告」掲載まで命じることは、報道の自由を妨害、委縮させ憲法21条違反とさえ思っている。

そこで上告理由書ではその旨、主張しているが、それ以前に、審議不尽、誤審、判決の理由に食い違いがある(民事訴訟法312条2項6号の理由不備)とも思っている。

そこで、この上告受理申立て理由書ではその点を主張する。

なお、申立人・山岡俊介は週刊誌記者歴30年以上――しかし、週刊誌も公益性が高い政治家、大企業の不正疑惑などは自主規制で報道できないなか、その不満から約20年前に山岡自らが立ち上げたのが、もう一つの申立人・(株)アクセスジャーナルである。

マルチ商法の日本アムウェイの問題につき出版し店頭上場を取り消しさせた。盗聴されたことを告訴しサラ金最大手だった「武富士」を実質、潰した。世界で唯一、事故直後の福島第一原発に侵入しその実情を単行本で発表。安倍晋三元首相の地元自宅放火未遂事件の闇を暴いて映画出演。また、アクセスジャーナル自身、ネットメディアの先駆けとしてNHKで紹介されたこともある。

信じるに足ると判断した場合、忖度なく報じることから、申立人はこれまで数十件の名誉棄損訴訟(すべて民事)を起こされているが、これまで謝罪広告掲載まで認めた判決は皆無である。

2)この訴訟の概要

申立人は(株)アクセスジャーナルと山岡俊介編集長個人。

申立人はネット専用のニュースサイト「アクセスジャーナル」で記事を配信しているところ、相手方の能勢元氏(横写真左。公認会計士)から「謝罪広告」返済も含めた名誉棄損訴訟を提起された。

申立人はネット専用のニュースサイト「アクセスジャーナル」で記事を配信しているところ、相手方の能勢元氏(横写真左。公認会計士)から「謝罪広告」返済も含めた名誉棄損訴訟を提起された。

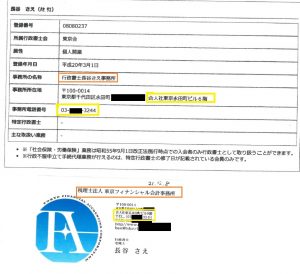

記事内容は、相手方は「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」という企業代表(横写真右=入居ビル)で、同社はわが国上場企業の増資時などの株価算定を主に行っているが、実際に算定しているところは上場企業ながら経営不振のところが大半で、相手方は上告企業側だけでなく増資引受側とも組んで、あるいは自ら裏で作ったファンドで増資を引受け、時には価操縦をしてその上場企業の株価を吊り上げて一般株主にちょうちん買いさせて、その利益を相手方、増資上場企業、増資引受手の3者で分け合っている重大疑惑さえある。

もっとも、実際に配信した記事は、その疑惑のほんの一端を匂わせる短い記事に過ぎない。

結果は、一審も控訴審判決も144万円の支払い(請求額は1200万円)のみならず、謝罪広告掲載まで認めたものである。

令和5年(ネ)第1585号 損害賠償等請求控訴事件

3)今回記事の争点

今回記事の争点は、以下の5つである。

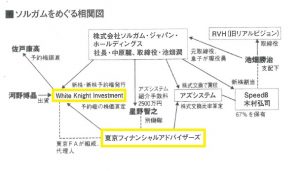

①相手方の関係先が公正取引委員会(SESC)から強制調査を受けたか、②相手方会社が株価算定した上場企業の増資を引き受けた海外ファンドのオーナーは、相手方である可能性が高いか、③相手方は証券取引法で有罪判決を受けたワシントングループの河野博晶氏と懇意か、④相手方は詐欺罪で有罪判決を受けた広末哲也氏を仕事でよく使っているか、⑤相手方に批判的なメディアや探偵会社を懐柔したか。

そして、一審、控訴審判決共に④についてだけ真実相当性があるとした。

4)名誉棄損とされた4つの記事の真実ないし真実相当性について

しかしながら、実際には3)の④以外の記事も、決していい加減なものではなかった。少なくとも真実相当性は認められるべきである。

以下、その理由につき、説明する。

①相手方の関係先が公正取引委員会(SESC)から強制調査を受けたか

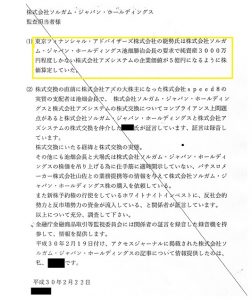

証券取引等監視委員会(SESC)が平成30年(2018年)5月24日、当時、上場していた「ソルガムジャパン・ホールディングス」と、その関係先に強制調査に入ったことは1審も控訴審も認めている。そして、当時、相手方が代表の前出「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」がそのソルガム社の会計顧問をしていたこと、さらに、強制調査に入る直前の平成30年2月、ソルガムは6億460万円9000円の特別損失を計上(乙第2号証別紙資料⑦)。そんな巨額の特損を出したのは、相手方が代表の東京フィナンシャル・アドバイザーズが、ソルガム社が簡易株式方式で買収した「アズシステム」なる会社の株価算定を平成29年11月にした(乙第1号証別紙証拠?)が、その算定が10倍以上も水増しされ無価値な会社だったことが明らかになった(乙第2号証別紙資料①の9頁。純資産3000万円程度しかないアズシステムを5億円に株価算定)からと思われる。

証券取引等監視委員会(SESC)が平成30年(2018年)5月24日、当時、上場していた「ソルガムジャパン・ホールディングス」と、その関係先に強制調査に入ったことは1審も控訴審も認めている。そして、当時、相手方が代表の前出「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」がそのソルガム社の会計顧問をしていたこと、さらに、強制調査に入る直前の平成30年2月、ソルガムは6億460万円9000円の特別損失を計上(乙第2号証別紙資料⑦)。そんな巨額の特損を出したのは、相手方が代表の東京フィナンシャル・アドバイザーズが、ソルガム社が簡易株式方式で買収した「アズシステム」なる会社の株価算定を平成29年11月にした(乙第1号証別紙証拠?)が、その算定が10倍以上も水増しされ無価値な会社だったことが明らかになった(乙第2号証別紙資料①の9頁。純資産3000万円程度しかないアズシステムを5億円に株価算定)からと思われる。

強制捜査するには、それなりの原因(疑惑)があるからで、申立人は、〇〇〇氏なる者に陳述書を書いてもらい(乙第2号証)、証人尋問にも立ってもらった。

アズシステムの買収に関わった〇〇〇氏なる者がいるが、〇〇氏はその〇〇氏の知人である。そして、その〇〇氏から、〇〇氏は当時、相手方がアズシステムの買収に当たり、ソルガム社の実質経営者だった池畑勝治氏からアズ社資産の水増し算定を頼まれ応じたことを聞かされ、その事実を知った〇〇氏は〇〇氏とのその会話の音声録音記録をSESCに提供、その後、SESCに当時出向していた楠智裕調査官(検事)から事情聴取され(楠氏の名刺コピーも提出=乙第2号証別紙資料①の10頁)、それからほどなく強制調査があったことを証言したもらった。さらに強制調査後、〇〇氏から、その強制調査で相手方の関係先も調査を受けたと聞いていたこと、今回の提訴後にも再確認してもらったことなど陳述、証言してくれている。 なぜ、ソルガム社に損をさせる水増し査定をしたかというと、相手方は前出・池畑氏と通じており、ソルガム社の資産を抜くためだったと思われる(強制捜査後、東京地検は別件ながら池畑氏らを在宅起訴=乙第2号証別紙資料①19頁)。

なぜ、ソルガム社に損をさせる水増し査定をしたかというと、相手方は前出・池畑氏と通じており、ソルガム社の資産を抜くためだったと思われる(強制捜査後、東京地検は別件ながら池畑氏らを在宅起訴=乙第2号証別紙資料①19頁)。

ところが、一審判決は、強制調査のきっかけは相手方の水増し算定にあったと思われるにも拘わらず、これら申立人の証拠にまったく触れず、「〇〇氏の伝聞情報などから『原告が代表を務める会社』も証券取引等監視委員会(SESC)から強制調査を受けたと裏付けなく推定して断定したものと解される」(一審判決文11頁)として、真実相当性も認められないとした。

おまけに一審判決は、「ソルガム社について『原告が代表を務める会社』であることをそもそも主張しておらず」(判決文10頁)、「アズ社の代表が原告であることは何ら裏付けられていない」(同)など、意味不明のことを述べており(ソルガム社の代表、アズ社の代表が相手方であるわけがないではないか)、判決を下す上での事実関係すらまともに理解できていなかったフシさえある。

これに対し、控訴審判決は、さすがに一審判決の「〇〇氏の伝聞情報などから『原告が代表を務める会社』も証券取引等監視委員会(SESC)から強制調査を受けたと裏付けなく推定して断定したものと解される」などの部分を、申立人が、相手方の関係先をSESCが強制調査したことにつき、「それが真実である可能性があると判断し、疑いを持つことまでは理解し得るものの」としながらも、「それを超えて真実と信じる根拠としては薄く、相当な根拠があるとまではいえない」と改めた(控訴審判決文6頁)。 このように、控訴審判決も、一審判決が杜撰なものだったことは認めるところである。

このように、控訴審判決も、一審判決が杜撰なものだったことは認めるところである。

そして、相手方の関係先もSESCが強制調査したとの疑いを持つことは、「それが真実である可能性があると判断し、疑いを持つことまでは理解し得る」と判断しているのだ。それであるならば、真実相当性も認められないとしても、なぜ、謝罪文掲載まで認めるのか。

その謝罪文の内容だが、申立人が掲載した記事3つにつき、「能勢元氏に関して事実に反する記載をなし、能勢元氏の名誉を毀損したことを謝罪します」(一審判決文19頁)というものである。

控訴審判決は、「それが真実である可能性があると判断し、疑いを持つことまでは理解し得る」としている。

前述のように、相手方はソルガム社が買収したアズシステムの資産算定を理由はどうあれ10数倍も過大評価した。そして、〇〇氏は間接的ながら〇〇氏からそのことを聞き、SESCに情報を持ち込み事情聴取も受けている。しかも、結果、6億円以上の特損を出したソルガム社はそれから約7カ月後に上場廃止になっているのだ。

そうである以上、疑問を持たれても無理ないわけで、その責任の一旦は相手方にもある。それなのに、なぜ全面的に申立人の責任とするような内容の謝罪文を認めるのか?

②相手方会社が株価算定した上場企業の増資を引き受けた海外ファンドのオーナーは、相手方である可能性が高いか

結論を先にいえば、この②に関しての一審の判決内容は①以上にひどい。

一審判決文は、申立人が、相手方が増資引受けの海外ファンドのオーナーの可能性があるとするのは、これまた 〇〇氏の伝聞、同じく陳述書を書いてくれた〇〇〇〇氏の考え(推測)に過ぎないという。そして最後に、この海外ファンド(具体的にはWhite Knight Investment Limited」=ホワイト ナイト インベストメント リミテッドなるタックスヘイブンのアフリカの島国・セーシェル共和国所在)がわが国上場企業の増資を受ける場合、わが国の常任代理人を介さないといけないが、その常任代理人にH氏なる行政書士がなっているが、そのH氏が相手方の会社社員であることを申立人が指摘したことに対し、「別段不自然な点もない」としている。(一審判決文の11~12頁)。

しかし、弁護士ほど厳密でないとしても、上場企業の株価算定などをする相手方は、その算定する上場企業の増資引受け側と取引関係にあってはいけないことは利益相反行為になるから当然のことである。したがって、ホワイト社の南谷毅氏に常任代理人を頼まれた相手方が自分の社員であるH氏を紹介することは「別段不自然な点もない」わけがないのである。

その点、さすがに①同様、控訴審判決は「社員であるHを紹介することについての適否が問われる可能性もある行為であって」などと改めている。

また、ソルガム社の会計顧問の上、ソルガム社の増資において、その株価算定を相手方がやったホワイト社引受け(乙第1号証別紙証拠⑥)分の前出・〇〇氏の送金手続きを相手方がやるという、本来あり得ないことを相手方がやったことから、〇〇氏はこの事実につき陳述書を書いてくれ(乙第3号証)、そのなかで〇〇氏は、相手方は「ホワイト社の窓口、責任者であり、そして代表だろうという認識でした」と陳述してくれた。

にも拘わらず、一審判決文は「〇〇〇〇氏の考え(推測)に過ぎない」と一笑に伏したが、これも控訴審判決はさすがに無視出来ず、「その当否はさておき」(控訴審判決6頁)と問題あることは認識してくれたようだ。

しかしながら、やはり①同様、これらを持って真実相当性もあるとはいえないとした。 だが、一審はもとより、この控訴審判決も、最も重要な物的証拠につきまったく触れていないのだから、これは到底審議を尽くしたとはいえない。

だが、一審はもとより、この控訴審判決も、最も重要な物的証拠につきまったく触れていないのだから、これは到底審議を尽くしたとはいえない。

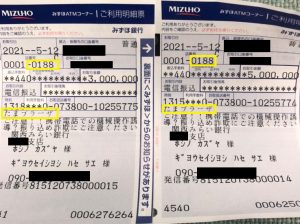

それは乙第10号証3-2の銀行振込の明細票のことだ。

是非、その証拠説明書(4)の3~4頁をご覧いただきたい。

これはホワイト社の常任代理人であるH氏が、簡単にいえば、ホワイト社の増資を引き受けてくれていたホシノカズヤ(星野和也)氏の口座に300万円と500万円の計800万円を送金したものだ。

だが、この明細票のお取引口座番号(806****)=広末哲也氏が代表の「ブリッツ」なる株式会社の銀行口座番号(8068523)。つまり、広末氏が自分の口座から計800万円送金し、その際に送金元をブリッツからホワイト社の常任代理人の「ギョウセイシヨシ H」に書き換えたものなのだ。

そして、その広末哲也氏と何者かといえば、今回訴訟の争点は5つあるなか、唯一、1審、控訴審共に、真実相当性を認めてくれた「④相手方は詐欺罪で有罪判決を受けた広末哲也氏を仕事でよく使っている」の広末氏のことなのだ。

もはや、言うまでもないと思うが、相手方がホワイト社のオーナーだから、広末氏を使いホワイト社の業務をやらせていると考えるのが最も合理的である。

ただし、それがバレると完全な利益相反行為で公認会計士の資格剥奪ものだ。だから、相手方は表上は社員のH氏を常任代理人にしている。だが、相手方はソルガム社の会計顧問であることを思えば、やはり自分の社員を取引相手のホワイト社の常任代理人にすること自体、不適切だ。 そこで、相手方が代表の東京フィナンシャル・アドバイザーズや、H氏が社員の東京フィナンシャル会計事務所は9階にある(乙第1号証別紙証拠⑦)ところ、常任代理人の登録は相手方から独立した「行政書士H氏事務所」(同じビルの6階)であるように(乙第1号証別紙証拠⑧)偽装。だが、相手方の本人尋問で、H氏事務所は専用電話も引かず、相手方の関連スタッフの事務所に同居していることを自認する有様だ(相手方本人調書の10~11頁)。

そこで、相手方が代表の東京フィナンシャル・アドバイザーズや、H氏が社員の東京フィナンシャル会計事務所は9階にある(乙第1号証別紙証拠⑦)ところ、常任代理人の登録は相手方から独立した「行政書士H氏事務所」(同じビルの6階)であるように(乙第1号証別紙証拠⑧)偽装。だが、相手方の本人尋問で、H氏事務所は専用電話も引かず、相手方の関連スタッフの事務所に同居していることを自認する有様だ(相手方本人調書の10~11頁)。

なお、一審判決はこのホワイト社の代表が南谷猛氏で、100%出資者も南谷氏と認められる=相手方がオーナーのわけがないというが、それをそのまま信じたら、借名口座なるものはこの世に一切存在しないことになる。裏のオーナーも存在しないことになる。利益相反行為になるのだから、相手方が正体を隠すのは当然で、表だけ見て判断していたら、まずこの世の犯罪や疑惑など存在しないことになってしまう。

③相手方は証券取引法で有罪判決を受けたワシントングループの河野博晶氏と懇意か

一審判決は、相手方は河野氏と知り合いという限度では自認しているが、それ以上のインサイダー取引まがいのことを行ったり、相手方が河野氏の「弟分」との真実性は、〇〇氏が同人の陳述書でそういう考え(推測)を記載しているに過ぎないとして、この真実性も認めなかった(一審判決13頁)。また控訴審判決も、一審判決の「インサイダー取引まがいのこと」を、「インサイダー取引まがいの営業」に改めている(控訴審判決文7頁)に過ぎない。 しかし、この件に関しても、一審、控訴審共に重要な物証につき何ら判決で触れていなのだから、②での振込明細票の検討をした形跡がないこと同様、審議不尽で誤審、または判決に理由を付けず、又は理由に食い違いがある(民事訴訟法312条2項6号の理由不備)ことを、申立人としては主張する。

しかし、この件に関しても、一審、控訴審共に重要な物証につき何ら判決で触れていなのだから、②での振込明細票の検討をした形跡がないこと同様、審議不尽で誤審、または判決に理由を付けず、又は理由に食い違いがある(民事訴訟法312条2項6号の理由不備)ことを、申立人としては主張する。

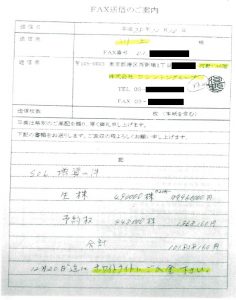

その物証とは、乙第3号証別紙1の「FAX送信のご案内」という1枚の文書。

これは前出・〇〇氏が、相手方が株価算定した、ソルガム社発行の増資を引き受けたホワイト社の新株と予約権の一部を引き受けることになったのは、ワシントングループの河野氏から川上(八巳)氏を介してその案内が来たからとして提出してくれたものだ。

つまり、少なくともホワイト社の増資引受けの営業を河野氏がしていたという証拠だ(このFAX用紙には河野氏の押印、サインもある)。

そして、この中武氏分の増資引受けの送金手続きを、なぜか常任代理人であるH氏ではなく、ソルガム社の会計顧問の相手方が行ったことは中武氏の陳述で明らかだ。

さらに、このホワイト社のオーナーが相手方である可能性が高いことは、②で述べたように、予断なく普通に検討すれば当然と思われる。

そうすると、河野氏は、相手方のホワイト社の営業活動を行っていたことになるのだから、単なる知り合いではなく、しかも相手方が株価算定する上場企業側だけでなく、その増資引受手(ホワイト社)でもあるのだから、インサイダーまがいの営業にまさに関わっているわけで、懇意であることは明らかだから真実相当性があることになる。

なぜ、一審も控訴審もこの重大な物証の存在を無視したのか?

⑤相手方に批判的なメディアや探偵会社を懐柔したか

⑤の証拠として、申立人は乙第7号証の三河良氏なる探偵の陳述書と、添付別紙のメール記録(相手方と3人で信用調査会社を作ろうとしていた)を提出している。

そして具体的にはメディア=「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」の〇〇〇〇(ペンネーム)こと〇〇〇氏、探偵会社=「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」の〇〇〇〇氏のことと〇〇氏は解説してくれている。

しかも、この〇〇氏は、今回の訴訟の争点になっている①に関連し、SESCがソルガム社を強制調査したのは、相手方によるアズシステムの資産価値の大幅水増しあってのことであり、さらには、相手方がホワイト社のオーナーであるとの記事=『FACTA』2018年7月号(乙1号証別紙証拠⑤)を申立人は証拠として提出しているが、その執筆者が〇〇氏だと〇〇氏は陳述してくれてもいる。

そして、前述の3人で信用調査会社を作ろうとの話が出て、〇〇氏が〇〇氏にメールしたのは、このFACTA記事が出てから約5カ月後のことなのだ。

ところが、これだけの具体的な事実がありながら、1審判決文は「原告が懐柔の手法ととして裏情報を流すとの違法な手段を用いることまで言及されていない」とし、それは控訴審判決も同様で、真実相当性もないという。

以上、検討して来たように、申立人からすれば、100歩裁判官に譲ったとしても、5つの争点の内、認められた④に加え、①②?は真実相当性が認められるだけの主張をしている。⑤にしても、それなりの証拠を出している。

それがなぜ、④だけしか認められず、しかもまったくというほどデタラメを意味する「謝罪文」掲載を認める判決なのか?

5)調査報道について

古くはロッキード事件(1976年)、その後もロス事件(三浦和義被告の。1982年)、リクルート事件(1988年)、佐川急便事件(1992年)などわが国を騒がせた事件があった。それらはいずれも最初は疑惑として調査報道され、その後、事件化した。

あくまで当初は疑惑だから、その後、事件化しないケースも当然ある。

だが、こうした調査報道が火をつけて事件化に至っている。

これら事件に比べれば、相手方の疑惑は小さいとはいえ、相手方が代表を務める東京フィナンシャル・アドバイザーズは、わが国上場企業の増資やM&Aなどにおける株価算定などを主業務としている。その者が意図的に株価算定を水増ししたり、増資引受ファンドの裏オーナーとして利益を貪ったり、相場操縦に加担したりしているのが本当なら、わが国株式市場の公平性を損ない、一般株主にも損失をもたらすのだから重大疑惑だ。

そして、繰り返すが、控訴審判決は争点①のSESCが相手方の関係先に強制調査に入ったかについて、一審判決を見直し、「それが真実である可能性があると判断し、疑いを持つことまでは理解し得る」としている。つまり、疑惑を持つだけの理由はあるとハッキリ認めているのだ。

ところが、それにも拘わらず、「それを超えて真実と信じる根拠としては薄く、相当な根拠があるとまではいえない」として、謝罪文掲載まで認めている。

だが、前述のように、疑惑調査報道があって事件化するケースが多いわけで、疑惑を持つことを、謝罪文掲載まで求めて、結果的に疑惑を完全否定することは、疑惑を持つなといっているに等しい。これは、これまでの調査報道の在り方を否定するもので、したがって、憲法21条の「報道の自由」を否定する違憲判決に該当するといっているのだ。

6)その他

控訴審判決は、他にも一審では全く無視された「被控訴人が、本件訴訟継続中に、控訴人らに和解を持ちかけた」件を取り上げて、しかしながら、「だからといって、その事柄の性質、本件紛争の経緯・内容からいって、本件記載⑤の真実性が裏付けられるものとはいえない」(控訴審判決7頁)としている。

しかしながら、これは誤審であると言わざるを得ない。

控訴審は取り上げていないが、相手方は和解を待ちかけた(しかも、申立人の裁判費用を出すとまで相手方は申立人に言っている=「控訴理由書」9頁)だけではない。

一審の〇〇〇氏の証人尋問で、〇〇氏はこの証人尋問の2日前、共通の知人を介して相手方と会ったことを認めている(〇〇氏証人調書6~7頁)。さらに申立人が相手方がオーナーの可能性があるというホワイト社のファンドに、山口組のカネが5000万円入っていたこと、その旨の陳述書を〇〇氏が提出後、誰かがその陳述書コピーをその組事務所に送った結果、〇〇氏のところに組関係者(資金を入れた担当の)から電話があり、その事実を本当に話したのかとの聞かれたとも証言している(〇〇氏証人調書4~6頁)。

こうした事実を見れば、こうしたことが公に出たらマズイということで、相手方が証人前に会おうとしたこと、そしてそれは相手方がホワイト社と少なくとも密接な関係にあるからと思うのが合理的だ。また、和解を申立人に申し込んだことも、書かれていることが謝罪広告掲載を命じるほどデタラメな内容であれば、和解をいうはずがないと考えるのが合理的である。

まともな審議というのは、特に報道に関する名誉棄損訴訟では、一つひとつの事実関係を細かく裏づける証拠があるか検討することではなく、疑惑を持たれるようなことが本当にあるのか総合的に吟味すべきである。当事者は疑惑(犯罪)を隠すのが当然で、報道する側が細かい部分まで立証できないこともあって当然である。まして、記者はネタ元が証言を拒否した場合、守秘義務がある。

繰り返すが、疑惑を持つだけの理由があると認めながら、しかし、真実相当性がないとして謝罪広告掲載まで認めたら、調査報道はできない。また、調査報道をやってはいけないと裁判所が言っているに等しい。したがって、この控訴審判決は憲法21条の「報道の自由」を損なう違憲判決と言わざるを得ないのである。

7)補足(憲法21条違反でもあること)

憲法第二十一条は表現の自由を保障しており、これには民主主義政治の下において、国民の知る権利に奉仕するための報道機関の報道及び取材の自由をも保障するものである。

ところが、今回の名誉毀損などによる損害賠償請求事件は、申立人・山岡俊介編集長の下、同じく申立人・(株)アクセスジャーナルが配信しているネット専用のニュースサイト「アクセスジャーナル」が配信した記事に関するものであるが、その一審、控訴審判決共に、相手方・能勢元氏(公認会計士)が求めた「謝罪広告掲載」を認めた。

謝罪広告掲載を認めるということは、その記事の内容は虚偽、またはまったくというほど裏づけがなかったということを意味する。

しかしながら、具体的にはすでに見たように、その記事内容はかなりキチンとした裏づけを取っていることは、普通の感覚を持って判断すれば容易にわかるはずである。ところが、一審も控訴審判決も山岡と(株)アクセスジャーナルが連帯して144万円の支払い(請求額は1200万円)のみならず、謝罪広告掲載まで認めており、これは明らかに判決の誤りと言わざるを得ない。

問題になっている記事内容は、さすがに1審、控訴審も公益性は認めており、わが国株式市場の信頼性を害する重大疑惑である。相手方は「東京フィナンシャル・アドバイザーズ」という企業代表で、同社は増資の株価算定などをしている。しかし、実際に算定しているところは上場企業ながら経営不振のところが大半で、相手方は上告企業側だけでなく増資引受側とも組んで、あるいは自ら裏で作ったファンドで増資を引受け、時には価操縦をしてその上場企業の株価を吊り上げて一般株主にちょうちん買いさせて、その利益を相手方、増資上場企業、増資引受手の3者で分け合っている重大疑惑さえある。そして、繰り返すが、普通の感覚を持ってすれば、その疑惑につきかなりキチンとした裏づけを取っていることが容易にわかるはずである。

したがって、損害賠償請求を一部認めるのはやむ無しとしても、謝罪広告掲載まで認める理由はない。

有体に言えば、今回の謝罪広告掲載を認めたことは、調査報道などしなくていい。警察を始めとする当局のお墨付きを得た、提訴リスクがほぼ皆無の発表さえしていればいい、と諭しているのかと思わざるを得ないほど、あり得ない判決である。

付言すれば、調査報道とは、報道する側が主体性と継続性を持って様々なソースから情報を積み上げていくことによって新事実を突き止めていこうとするタイプの報道であり、警察や検察、官庁、企業などによるリーク、広報、プレスリリースなどを中心とする発表報道とは対極といってもいいものである。

当局側は、得てして自分たちに不都合な事実は隠そうとするから、国民が真相を知る上で、この調査報道はマスコミにとって極めて重要で、ジャーナリズムの根幹を成す報道といってもいい。

この調査報道を否定ないし委縮させるような、今回の「謝罪広告」掲載は認められるべきではない。

〇参考記事

VS能勢元(公認会計士)氏訴訟――本紙・山岡の「陳述書(最終)」公開(2023.2.16)

VS能勢元(公認会計士)氏訴訟ーー証人尋問直前に本紙側証人と面会、証人尋問後に金銭ちらつかせ示談要求(*面会の記述で抗議受け、その言い分を追加記載)(2022.12.28)

VS能勢元(公認会計士)氏訴訟――証人等尋問で明らかになった注目証言(2022.12.15)

本紙VS能勢氏(公認会計士)訴訟の本紙側協力者に組関係者から電話――組本部に誰が陳述書を送ったのか!?(2022.6.02)